|

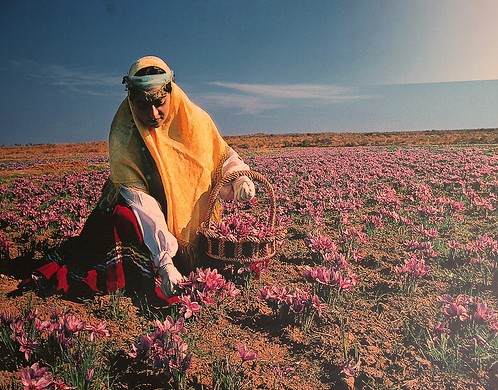

藏红花(学名:Crocus sativus 英文:saffron)

属于鸢尾科(Iridaceae) 番红花属(Crocus)多年生球茎花卉,其英文名源自阿拉伯文、波斯文(阿拉伯文:الزعفران 波斯文:زَعْفَرَان)的读音。伊朗是全球藏红花最大产地,品质也是最好的。藏红花与石油、地毯、黑鱼子酱、开心果一并被称为伊朗五宝。伊朗一半以上的藏红花在东部的拉扎维霍拉桑省(波斯文:استان خراسان رضوی 英文:Razavi Khorasan Province)种植。

藏红花大约发源于亚洲西南部至地中海东部沿岸,在现今的伊拉克发现了以藏红花做为绘画颜料绘制于5万年前山洞中关于动物的岩画。后来的闪族人(Sumerians)把藏红花作为一种神奇的急救药品。闪族人没有培植藏红花,他们采集的是野生品种,他们相信是神赋予藏红花神奇的药性。藏红花作为香料在公元前1000年希伯来人的《塔纳赫》(Tanakh)中就有记载。后来在《圣经•雅歌》第4章第14节中也提到一些香草时包括番红花。带有强烈的独特香气和苦味。

在地中海东部希腊克里特岛挖掘出米诺斯文明(Minoan Civilization)时期克诺索斯(Knossus或Cnossus)王宫遗址的壁画中,考古学家找到了最早人工栽培藏红花的证据,壁画中描绘出年轻的姑娘和猴子在采摘藏红花。在克里特岛北部不远处的圣托里尼岛(Santorini)即古希腊称为锡拉岛(Thera)上,位于阿克罗蒂里(Akrotiri)的赛斯特三号(Xeste 3)建筑中也发现有关于藏红花的壁画。其中一副画面中表现了两个妇女在采摘藏红花。这些壁画等证据表明至少在公元前1500年的克里特文明时期,人类就开始栽培藏红花并且进行一些藏红花的贸易了。公元前7世纪亚述巴尼拔(Ashurbanipal)时期的亚述人编写的药书中,最早记载了藏红花的药用价值。

藏红花在古希腊-古罗马时期(公元前8世纪至公元3世纪)扮演了重要的角色。古希腊把藏红花作为治疗胃肠和肾病的最好药物,同时也被视为一种极高贵的香料。古埃及也用藏红花来治疗胃肠的疾病,据说埃及艳后克利奥帕特拉(Cleopatra)在沐浴时加入藏红花,并用藏红花来化妆以此吸引男性。藏红花当时作为一种催情春药,与古希腊的艺妓关系密切。古希腊与古罗马的显贵出入某些公共场所时也会随身携带一些藏红花,而古罗马著名的暴君尼禄(Nero)在巡行罗马城时,甚至要求在街道上铺满藏红花。罗马人在维纳斯的祭祀仪式时,会喝用藏红花煮的汤。

有个关于藏红花的著名古希腊神话--克罗卡斯(Crocus)和斯麦莱克斯(Smilax)的悲剧。英俊的年轻小伙克罗卡斯(Crocus)在雅典(Athens)附近的森林中遇到了美丽的仙女斯麦莱克斯(Smilax)并爱上了她,但最终失恋被变做藏红花。因此藏红花代表着失恋。

在公元前10世纪的波斯(Persia),藏红花被用来编织在波斯王的地毯和寿衣中。藏红花被波斯人祭拜时作为仪礼供奉给他们的神。波斯人根据藏红花特性来作为金黄色染料、香料、药材、食材等广泛使用。当时很多外国人怀疑这是一种麻药或是春药,甚至外国客人谢绝吃含有藏红花的波斯饭菜。波斯藏红花被溶入有檀香的水中来供人沐浴解乏或清凉去暑。这种用法被亚历山大(Alexander 公元前356年至公元前323年)发扬光大,亚历山大亲自把藏红花洒在洗澡水中。他相信藏红花可以医治病痛,并深信对待藏红花不同的态度有不同的效果。他甚至把以藏红花洗澡的方式推荐给他的普通士兵。于是希腊士兵也购买藏红花来感受它那神奇的药性,后来他们把这种以藏红花沐浴的习惯带到了马其顿王国(Macedonia),藏红花的培植也就来到了今天的土耳其。土耳其北方的萨夫兰博卢城(Safranbolu)每年的藏红花收获节非常出名。

波斯人把藏红花引种到印度的克什米尔。腓尼基人于公元前6世纪开始做克什米尔的藏红花贸易。克什米尔藏红花一度被用做治疗忧郁症,也用做纺织品染料。在释迦牟尼去世后,尸衣也是用藏红花来染制,之后佛门弟子以藏红花为法衣的正式颜色。

公元10世纪一本英格兰医书中记载,阿拉伯人约于961年将藏红花移植到西班牙。可能后来藏红花在西欧消失,直至十字军又将其重新引入。西班牙每年10月最后一个星期天,在堂吉诃德(Quixote)大战风车的风车镇(Consuegra)举办“藏红花玫瑰节”作为采收期的结尾,也是全年的最高潮。这天除了庆祝并举办香料交易活动,还会选出当地年度最迷人的姑娘杜尔西内娅(Dulcinea 唐吉诃德疯狂迷恋的美女的名字)。

藏红花中文又名番红花、西红花等,因其经印度、尼泊尔通过西藏传入中原作药用,又因其色红如菊科药用植物红花(学名:Carthamus tinctorius 英文:Safflower)而误名其为藏红花。红花在原产地就是藏红花的代用品,两者在阿拉伯名称中的要素都是اصفر(黄色或变黄)。多种欧洲语言称红花为假藏红花,贵富人用藏红花,普通人用红花。在中医药历史上的人参(没有大面积栽培成功之前)和党参的关系与此相似。另外,印度传统医药以姜科植物姜黄的根茎为郁金(学名:Curcuma longa 英文:turmeric)主要作调料来代替藏红花,或掺入藏红花以降低成本。因其没有藏红花的香气而被西方戏称为印度藏红花。

很多历史学家认为藏红花最早是伴随着蒙古人对波斯的侵略而来到中国。但也有很多人认为藏红花(时称郁金香)是汉晋之际随着佛教的东进输入中国的。当时印度礼佛用整个藏红花朵,花蔫之后被商人拿去取其柱头贩卖。佛经中记载郁金香除作法事用外,还用于涂抹、洗浴,治“一切大病患人”。日本学者考证佛经中的郁金香应该是藏红花,而不是现今荷兰的名花郁金香(Tulipa gesneriana)。 很多历史学家认为藏红花最早是伴随着蒙古人对波斯的侵略而来到中国。但也有很多人认为藏红花(时称郁金香)是汉晋之际随着佛教的东进输入中国的。当时印度礼佛用整个藏红花朵,花蔫之后被商人拿去取其柱头贩卖。佛经中记载郁金香除作法事用外,还用于涂抹、洗浴,治“一切大病患人”。日本学者考证佛经中的郁金香应该是藏红花,而不是现今荷兰的名花郁金香(Tulipa gesneriana)。

美国汉学家谢弗(Edward H. Schafer,又译薛爱华)的名著《撒马尔罕的金桃》一书将伽毗国(今克什米尔)献给中国的郁金香考证为藏红花,作为关于藏红花引入中国的记载,而且把唐诗中的郁金香一词统统解释成藏红花。(毛民所著的《榴花西来--丝绸之路上的植物》)中有:有趣的是吴玉贵先生在《撒马尔罕的金桃》中译本《唐代的外来文明》里只字不提藏红花,而把整段文字列入郁金香名下。非常奇怪的是,伊斯兰化之后的波斯植物学家认为郁金香引种自中国,而称郁金香为“中国罂粟” (Gul-ikhashkhash)。1300年,波斯史学家拉施特在《农艺学》中提到中国有郁金香。1340年,阿拉伯人哈吉•宰因•丁•阿塔尔的《珍品荟萃》中也对中国的郁金香有所记载。)郁金香(藏红花)作为中药,最早见于《本草拾遗》(公元741)。番红花之名始见于《本草品汇精要》,在元代以“洎夫蓝”之名收载在《饮膳正要》中。明代官修本草《本草品汇精要》(1505)以撒馥兰为正名、番红花为别名收载。李时珍在《本草纲目》中将藏红花列入隰草类。限于当时条件,未能对番红花作比较深入的观察,仅云:“番红花出西番回回地面及天方国,即彼地红蓝花也。元时以入食馔用……按张华《博物志》言,张骞得红蓝花种于西域,则此即一种,或方域地气稍有异耳。”认为番红花与汉代传入的红蓝花“此即一种,或方域地气稍有异耳。”因而将番红花附图绘成了菊科红蓝花。不过在《品汇精要》却已有莳番红花的记载,并详细观察了番红花的生长情况,描述了根、茎、叶、花。实的形态,与今所用鸢尾科番红花完全一致。2005年版《中国药典》以西红花之名收录。历史上郁金香(藏红花)作为香料,特别是 “香酒”在中国很流行,见于诗赋者尤以李白 《客中行》中诗句最为炙脍人口:兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。

|